أثر الطب الحديث في التفكير الفقهي

معتز الخطيب

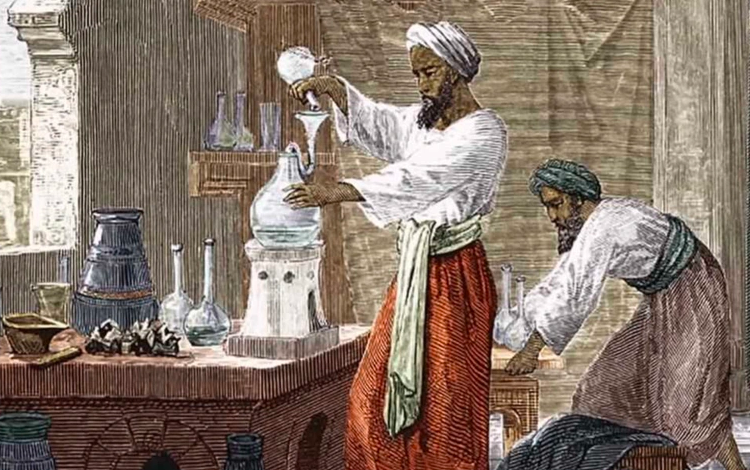

يكثر في المصادر الكلاسيكية الإسلامية المقارنة بين الطب والفقه، أو بين الطبيب والفقيه حتى قيل إن “الأنبياء أطباء القلوب والأديان”، وإن “الشارع هو الطبيب الأعظم”. ووجه المقارنة هنا أن الطبيب ينشد مصالح الأبدان ويتحرى صحتها وبُرءها من الأسقام، بينما ينشد الفقيه مصالح الإنسان الدينية، ومن ثم لا مفر من التداخل بين المجالين؛ خصوصا أن بدن الإنسان هو آلة العبادات والتكاليف كلها، وأنه لا انفصال بين الجسد والنفس.

أما الطب المنقول فيُقصد به الأحاديث النبوية التي وردت في باب الطبّ الذي نجده ضمن مدونات الحديث كصحيحي البخاري ومسلم، ثم تحول في حدود القرن الرابع الهجري إلى لون مفرد من ألوان الكتابة الحديثية تحت عنوان “الطب النبوي”، وهو طبّ يحتوي على أحاديث تدور حول العلاج والدواء والوقاية والرُّقية ونحوها.

وإذا كان ثمة نوع من الوضوح تاريخيّا بين عمل كلّ من الطبيب والفقيه وحدود كل منهما وما يدخل فيها وما لا يدخل، فإن أحكام الطب وأحكام الفقه لم تعد بذلك الوضوح والتمايز في الأزمنة الحديثة، خاصة مع تطور حقل الطب واتساع فعاليته، وهو أمر أحدث إشكالات على مستوى إعادة تعريف وظيفة الطب وحدود مجاله، ومن ثم سلطة الطبيب بالقياس إلى الفقيه من جهة، وحرّك الاجتهاد الفقهي للتفاعل مع منتجات الطب الحديث وإيجاد تقويمات لها من جهة أخرى.

يعالج هذا المقال التأثيرات التي أحدثها تطور علم الطب في التفكير الفقهي، وكيف أدى ذلك إلى الخروج من النوازل الفقهية التقليدية (وهي ذات طابع جزئي) إلى تغيرات في نسق التفكير، وفي المفاهيم الكبرى، ومن ثم في السلطة العلمية حتى أصبح الطبيب مفتيا مشاركا في بعض الأحيان، وكيف أدت هذه التطورات إلى تجاوز بعض الأحكام والمواقف الدينية الكلاسيكية.

ويرجع تناول المسائل الطبية في التصور الإسلامي إلى مجالين رئيسين؛ ما سمي بالطب المنقول، وعلم الفقه.

أما الطب المنقول فيُقصَد به الأحاديث النبوية التي وردت في باب الطبّ الذي نجده ضمن مدونات الحديث كصحيحي البخاري ومسلم، ثم تحول في حدود القرن الرابع الهجري إلى لون مفرد من ألوان الكتابة الحديثية تحت عنوان “الطب النبويّ”، وهو طبّ يحتوي على أحاديث تدور حول العلاج والدواء والوقاية والرُّقية ونحوها.

ومع وجود هذه الأحاديث المروية، لم يجد العلماء بُدّا من الإقرار بأن “غالب الطب راجع إلى التجربة” كما قال المحدّث ابن حجر (ت 852هـ)، بل إن بعضهم قرر أن “الطب المنقول في الشرعيات من هذا القبيل (أي تجريبي)، وليس من الوحي في شيء، وإنما هو أمر كان عاديّا للعرب” كما قال ابن خلدون (ت 808هـ). وهذا يفيد أمرين؛ أن الأحاديث التي موضوعها الطب محدودة جدّا ولا تنهض لتشكل ما يمكن أن يسمى “طبّا نبويّا”، وهي -مع ذلك- خارجة عن وظائف النبوة ومن ثم فمصدرها عقلي تجريبي.

أما علم الفقه، فإنه لا يكاد يخلو باب من أبوابه من مسائل تتصل بالطب، فكثير من الفروع الفقهية يدور على مفاهيم شرعية لها صلة بالطب اليوم مثل بداية الحياة، ونهاية الحياة وعلامات الموت، والمرض والاعتلال، والعيوب الجسدية، والنسب، وأحكام العلاج والتداوي، وغير ذلك. ولكن لما كان علم الفقهاء يقوم على ترتيب الفروع الفقهية بحسب الأبواب المعروفة في كتب الفقه (الطهارة، الصلاة، الجنائز، …)، لم نجد بابا مفردا للمسائل الطبية؛ لأن الطب ليس موضوعا من الموضوعات التي يدور عليها عمل الفقيه واصطلاحاته الشرعية، وإنما تأتي المسائل الطبية تَبعا في ثنايا أبواب الفقه بحسب المناسبة.

والقاعدة المتّبعة عند الفقهاء أنه إن كان للفرع الفقهي مدخل في بابين من أبواب الفقه ذكروا أحكامه في أقرب البابين وأسبقهما بحسب الترتيب المتبع داخل كل مذهب، ومن ثم فقد تفرقت المسائل المتعلقة بالطب على مختلف الأبواب الفقهية مع وجود استثناء محدود، كما نجد -مثلا- في كتاب “أحكام المرضى” الذي أفرد فيه ابن تاج الدين الحنفي (ت 1060هـ) المسائل والفروع الفقهية الخاصة بالمرضى تسهيلا على طلابها، لما في طلبها من كتب الفقه من التعب والارتياب، وهو نهج متأخر.

وقد تناولت تلك الأحكام الفقهية -في جملتها- جوانب تتصل بموضوع الطب (وهو جسد الإنسان) لا بوظيفته (وهي العلاج)، وهنا وقع التداخل بين المجالين، فقد تناول الفقه مسائل تتصل باعتبارات الصحة، والمرض، والموت، والحياة، والضرر، والعيوب، وطبيعة الدواء ومصدره، كل ذلك وفق منظور الفقيه وبحسب النظر الشرعي لا الطبي. وهذه مسائل كانت -تاريخيّا- تقع خارج حدود وظيفة الطب التي استقرت قديما على القول إنها “حفظ الصحة للإنسان ودَفْع المرض عنه”، في مقابل وظيفة الفقه التي هي حفظ صحة الدين ورعاية إيقاع أفعال الإنسان في مختلف أحواله صحة ومرضا، قوة وضعفا على وفق مراد الشارع.

فمجال الطبيب في الأزمنة الكلاسيكية كان ذا طبيعة تقنية أو وصفية، حيث يحدد الأسماء والأوصاف التي تدور عليها الأحكام الشرعية (ما يَقتل وما لا يقتل من الأدوات، وطبيعة المرض، والمشقة المؤثرة سلبا في سلامة الصحة، …). ومن ثم لم يكن للطبيب مدخل في بناء الأحكام والمعاني الشرعية كإثبات النسب ونفيه مثلا؛ لأنها ليست مسائل بيولوجية، ولهذا دارت الفروع الفقهية على معان شرعية (الطهارة، الجناية، الحدود، النسب، الأطعمة المباحة،…)، وبقيت الإحالة إلى خبرة الطبيب في تحديد الأسماء والأوصاف البيولوجية لتقرير الصحة والمرض، في حين أن الموت والحياة وعلاماتهما مثلا هي معان وأسماء شرعية لم يكن يحال فيها إلى الطبيب تاريخيّا.

بل إن الحكم على شخص ما بالجنون لإسقاط التكليف عنه لم يكن مسألة طبية كما أوضح “مايكل دولز” (Michael W. Dols) في دراسته المهمة؛ فالحكم بالجنون كان مسألة اجتماعية وثقافية في الحضارة الإسلامية. ومن ثم فكل فقيه يقرر في المسائل السابقة وغيرها بناء على قواعد مذهبه واستدلالاته من النصوص والمعارف الطبية المتاحة لديه فيما لا نص فيه، ثم يُرتب عليها الأحكام الشرعية اللائقة بها، وكان يقع الخلاف في بعض الأدوية التي وردت في الأحاديث النبوية، هل صدرت عنه بوصفه نبيّا يوحى إليه (معان دينية) أم بناء على الخبرة والتجربة (أمور عادية)؟ ولكنهم لم يكونوا يتنازعون في الأدوية والأمراض التي لم يرد بها نص؛ لأنهم سلموا أنها مسائل من اختصاص الطب ومبنية على التجربة.

وفي القرن الثامن الهجري وجدنا مناقشات فقهية طبية نقدية من جهتين:

الأولى: المفاضلة بين منهج العلم التجريبي وحاكمية الوحي كما فعل ابن قيم الجوزية (ت 751هـ) مثلا.

والثانية: ضرورة مباشرة المسلمين أنفسهم للطب؛ معرفةً وتجربة وديانة، وعدم التعويل على معرفة غيرهم من أهل الأديان، كما فعل ابن الحاج المالكي (ت 737هـ).

فابن قيم الجوزية نقد منهجية أبقراط ومن تابَعه من الأطباء في التعرف على مراحل تَخلق الجنين، وفاضل بينها وبين منهجية الفقه القائم على الوحي، فعلم الأطباء -برأيه- مبنيّ على أمور طبيعية فيها الحق والباطل، وأمور رياضية قليلة الجدوى، وأمور الهيئة التي باطلها أضعاف حقها، وهم يستندون في كل ذلك إلى كليات وأقيسة، وتشريح واستقراء غير يقيني، ومعرفتهم ليست تجريبية تَتتبع كل حالة بعينها من بداية التلقيح إلى نهاية الحمل.

أما ابن الحاجّ فقد خصص فصولا عدة من كتابه “المدخل” للكلام عن دسائس الطبيب الكافر، وطب الأبدان والرقى، والتداوي بالقرآن، وبعض الأدوية، وآداب الطبيب، ولكن هذا الإفراد غير المألوف في كتب الفتوى جاء في سياق مقصد محدد للكتاب كله، وهو تعليم الإنسان كيف يتصرف “في نيته وفي عبادته وعلمه وتَسبُّبه” أي معاشه، وبناء على هذا المقصد كان ابن الحاج معنيّا بنقد معالجة الطبيب والكَحّال الكافرَين للمسلمين مما كان شائعا في زمانه؛ لأنه -برأيه- لا يُرجى منهما نصح ولا خير، وقد يترتب على غشهم إتلاف للنفوس، ولأن في ذلك إعانةً لهم على كفرهم وتعظيما لشأنهم، ولأنهم لا يُؤمَنون على حريم المسلمين، ولذلك شدد على أن المسلم يتعين عليه “أن يتحرز على نفسه بأن يعوّل على نفس معرفته ودينه وتجربته للأمور” ليتحقق بالإخلاص في جوارحه الظاهرة بالعبادة والامتثال، وجوارحه الباطنة بصحة الاعتقاد وخلوصه لله، بل إنه رأى أن كلا من علم الأديان وعلم الأبدان “إذا تَخَلّصت النية فيه كان من أعظم العبادات”.

ولكن مع الدخول في الأزمنة الحديثة، والتطورات الهائلة التي حصلت في ميدان العلوم، وخاصة الطب، وقعت نوازل أو واقعات كثيرة لم تكن معهودة للفقهاء السابقين، ولم يجد الفقهاء المعاصرون فيها حكما منصوصا في كتب المذاهب يحملونها عليه، بل إننا لا نكاد نجد ما يشبهها في فتاوى “النوازل” المعروفة السابقة على الأزمنة الحديثة؛ لأن نوازل الأزمنة الحديثة كانت نتاج تغيرين كبيرين:

الأول يتعلق بتطورات علم الطب نفسه وتوسع وظيفته وحدوده.

والثاني يتعلق بالفقيه المعاصر ومؤهلاته ودوره في الزمن الحديث.

ومن هنا أدرك بعض المعاصرين كالشيخين يوسف القرضاوي ووهبة الزحيلي – رحمه الله – ذلك التغير فتحدثوا عن “مجالين من المجالات التي حدث فيها تغير ضخم قلَبَ ما كان مألوفًا ومقرَّرًا من قبل ظَهرًا على عقب، وأصبحنا في أشد الحاجة إلى الاجتهاد”، وهذان المجالان هما الاقتصاد والطب.

وفي الأزمنة الحديثة تغيرت طبيعة علم الطب ومن ثم اتسعت حدوده ممارسة ووظيفة ومجالا، فلم يعد الطبّ يدور على “الصحة والمرض” بالمعنى القديم، بل تحول موضوعه إلى “تحسين مستوى الحياة”، والتحكم بها بل والسيطرة عليها، وإعادة صياغتها (الهندسة الوراثية) وفق شروط جديدة أملتها ظروف الحداثة ومعاييرها وفلسفتها حول الإنسان والحياة.

وقد أدى ذلك إلى إعادة بناء مفاهيم جديدة للمرض والصحة، وإخضاع التصورات الفقهية والكلامية القديمة للنقد وإعادة التفكير كما هو مطروح في علم الجينات اليوم، وذلك لتتلاءم مع المتغيرات الجارية في حقل الطب؛ لأن واقع الممارسة الطبية والبحث الطبي يشتمل على مسائل كثيرة لا تتصل بالمفهوم التقليدي للمرض والصحة (مثل فحص الزواج، وعمليات التجميل، والتحكم بجنس الجنين، والحالات المتنوعة للإجهاض، والتأمين الصحي، والتدخل الجيني لأغراض تحسينية وغير علاجية،…).

أي لم يَعُد البدن (وهو موضوع الطب) يستدعي وصف “المريض” بالمعنى القديم، وانضم إليه تعبير “موضوع البحث” للدلالة على الأشخاص المختارين لإجراء البحوث الطبية عليهم لا لحاجتهم للعلاج وإنما لحاجة البحث الطبي إليهم، كما أن التداوي أو العلاج لم يَعد مقتصرا على مستوى الفرد في حدوده الضيقة كما كان سائدا في الأزمنة الكلاسيكية، وإنما صار يتسع ليشمل مستويات أوسع يتم التفكير فيها على مستوى الوجود الإنساني والأجيال البشرية اللاحقة وتحسين مستواها الحياتي وخصائصها الجسدية.

ولم يقتصر الأمر على مفاهيم الصحة والمرض، بل تعداه إلى تغير المفاهيم الكبرى كالإنسان والحياة والموت، والتي يمكن إدراك تطبيقاتها من خلال تقنيات اختيار الجنين (الاستصفاء) والتلقيح الصناعي (الإخصاب المعملي) واستئجار الرحم (الرحم الظئر أو شَتل الجنين) والاستنساخ والموت الدماغي والإنعاش والموت الرحيم وتداوي الإنسان بالإنسان كالتبرع بالأعضاء مثلا وما يثيره من تساؤلات حول إمكانية تَبَعّض الإنسان ونَقْل أجزائه إلى إنسان آخر.

وبناء على هذا التغير والتوسع، أصبح الطبيب يشغل دورا أوسع بكثير مما كان يشغله في السابق؛ فاتساع موضوعه ومجاله استتبعه دور أكبر وسلطة أوسع، وهو ما تداخل مع سلطة الفقيه والفتوى وغيرها، خصوصا أن التحول الجديد يتم في زمن الحداثة الذي هو مفارق لأزمنة إنتاج الفقه الإسلامي ومرجعياته. وقد تأسست سلطة الطب في اتجاهين؛ أفقي ورأسيّ، فالطبّ لم يتوسع مجاله فقط بل تعمقت مناهجه وأدواته وتأسس على أبحاث دقيقة تستغرق زمانا متطاولا وتجارب أيضا، وهو ما أدى إلى نجاحات مبهرة ونتائج فعالة لم تمكّنه فقط من السيطرة على أمراض كانت تقتل الملايين، بل مكنته أيضا من إتاحة إمكانات هائلة في التحكم والهندسة والتطوير في مجال الإنسان أيضا، فلم يَعُد التشكيك في الطب متاحا كما كان في زمن ابن القيم مثلا، وهذا التطور الهائل تم في سياق غير إسلامي مما جعل من طرح ابن الحاج غير واقعيّ اليوم، من حيث التعويل على المعرفة المباشرة والقائمة على الدين.

أما التغير الثاني الذي أثّر في نوازل الأزمنة الحديثة فهو التحولات التي أصابت الفقيه المعاصر لجهة مؤهلاته ودوره، فلم تعد العلاقة بين الطب والفقه كما كانت في الأزمنة الكلاسيكية. فالطبيب المعاصر صارت له سلطة التحكم/إصدار الأحكام، بفضل فاعليته وتأثيره في بدن الإنسان ومقاصده الدنيوية المتشكلة على وقع الحداثة، وخاصة مع ولادة مجال علمي جديد سُمي “الأخلاق الطبية” (Bioethics)، وهو مجال تقع مرجعيته خارج حدود التفكير الفقهي والإسلامي عامة، وهو يتجاوز حدود الفقهي إلى الأخلاقيّ المؤَسَّس على مرجعيات غير دينية، وحتى الدستور والميثاق الإسلاميَّين “العالميَّين” اللذين صدر أحدهما عن المكتب الإقليمي لشرق المتوسط في منظمة الصحة العالمية، والآخر عن المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، كانا يُحاكيان الأصل الغربيّ النموذجيّ الذي يُقاس عليه، وقد خرجا من الفقهيّ (بأحكامه الخمسة المعروفة) إلى الأخلاقيّ، فهما يحفلان بالحديث عن “واجبات” و”منهيَّات” هي خطاب تكليفيّ يتعلق بأفعال الطبيب تجاه المريض، والمؤسسة التي يعمل فيها، والمجتمع، والمهنة، والزملاء. وهذه الواجبات والمنهيات متجاوزة للاصطلاح الفقهي ووفق مرجعية مختلفة عن مرجعيات الفقيه ومنطق تفكيره، وهي واجبات تتوسع لتؤسس “القواعد الأخلاقية لأبحاث الطب الحيوي المتعلقة بالجوانب الإنسانية”، وكلُّ هذا كان يدخل في حدود سلطة الفقيه في الأصل؛ ما دام يتناول السلوك الإنساني وأفعال المكلفين، بل حتى “الرؤية الإسلامية لبعض المستجدات الفقهية” (النوازل) التي تبدو لصيقة بالفقيه ومن اختصاصه المباشر، لم تُترك له وإنما شاركه فيها الطبيب، كما نجد في مسائل جرى فيها التراث الفقهي عبر التاريخ على أقوال الفقهاء كأمد الحمل (أقصاه وأقله)، وموت الإنسان، والحيض والنِّفاس ومدتهما (أقصاه وأقله) وغير ذلك.

هذه التحولات الخارجة على النسق الإسلامي ومرجعياته أدت في بعض الأحيان إلى توجس المفتي من هذه التقنيات والمعارف الحديثة وسلطة الطبيب المتعاظمة من جهة، وإلى ميل بعض المفتين إلى التشدد والتحريم من مداخل متعددة (منها مقاصد الشريعة، والمصالح والمفاسد، وسد الذرائع وغيرها)، ولعل بعض الفقهاء أدرك حجم التغيرات ولذلك تحدث عن “مشكلات” والبحث عن “حلول”، أي أنه لم يستعمل التعبير الفقهي المألوف (النوازل) الذي يبدو تعبيرا محايدا.

وقد دفعت تلك التحولات بعض المفتين المعاصرين إلى البحث في 3 مستويات:

الأول: تأثيرها على حياة الإنسان وتصوراته.

والثاني: تأثيرها على منظومة الفقه وقواعده الناظمة لأحكام السلوك الإنساني (أفعال المكلفين) بما فيها التصرف في جسده.

والثالث: شرعية استخدام أساليب هذا التقدم العلمي وتقنياته في حقل الطب.

وهي مستويات تعكس انقلابا في نسق التفكير الفقهي الكلاسيكي، إذ إن الأمر كله يتمحور حول المريض الذي كان يدور في التصور الفقهي التقليدي على 4 أحوال ذكرها ابن الحاجّ وهي:

1. التوكل على الله والتفويض إليه في شأن مرضه.

2. امتثال السنة في “استعمال الأدوية الشرعية” التي وقع النص عليها من النبي صلى الله عليه وسلم مع قوة التصديق واليقين؛ “فعلى قدر النية ينجح السعي”.

3. الرجوع إلى وصف الأطباء العارفين من المسلمين لمن لم يَقْوَ يقينه، “وهو الغالب على أحوالنا”.

4. الرقى بكتاب الله تعالى والأذكار النبوية الواردة.

وهي أحوال تدور على وصفَي الدين والمرض وفق التصور القديم، وأن التداوي بالطب يكون في حالة ضعف اليقين بالله والتوكل عليه؛ ما يعني أن التداوي لا يدخل في نطاق الواجبات الدينية أو المقاصد الضرورية، ولذلك اعتاد الفقهاء -عبر القرون- بحث حكم التداوي، ودارت مذاهبهم بين الإباحة والاستحباب، ونقل القاضي عياض الإجماع على عدم وجوب التداوي، بل ذهب جمهور الحنابلة إلى أن تَرْك التداوي أفضل. وقال النووي “إنْ تَرَك التداوي توكُّلا فهو فضيلة”، والتداوي أفضل لمن كان في شفائه نَفع عامّ للمسلمين، وذهب عامة الفقهاء إلى أن الامتناع عن التداوي في حالة المرض لا يُعتبر انتحارا.

هذا الموقف من التداوي في التراث الفقهي يستلزم الموقف من الطب والطبيب والحاجة إليه ودوره في المجتمع مع وجود مرض حقيقيّ، وهو مبنيّ على فكرة دينية هي التوكل على الله التي ورد النصّ بها، وعلى فكرة الصبر على الابتلاء وأجره الديني وتكفيره للذنوب، وفي كلام الشافعية الذين نقلوا قول عياض المالكي ما يُحيل إلى معنى آخر خارج تلك الدائرة، وهو معنى يتعلق بالطب نفسه وهو عدم القطع/الجزم بإفادة التداوي، في حين أوجبوا أَكْل الميتة للإنسان المضطر وإساغة اللقمة بالخمر؛ للقطع بإفادة ذلك ونَفعه في بقائه حيّا، ومعنى ذلك -نظريًّا- أنه لو تغيرت درجة العلم بجدوى العلاج سيتغير الحكم.

لكن لو نظرنا اليوم إلى توسع مفهوم المريض ليشمل مَن هو ليس بمريض حقيقة والشخصَ محلّ البحث الطبيّ، وتوسع الحاجة إلى الطب ومنافعه التي هي أبعد من مجرد التداوي؛ لاتضح لنا حجم التغير الكبير الذي طرأ على الطب في الأزمنة الحديثة، ومن هنا لجأ مَجمع الفقه الإسلامي الدولي إلى الخروج عن التقليد الفقهي المذهبيّ وإعادة بحث “العلاج الطبي” مثلا، وإصدار أحكام جديدة وأجنبية عن مصادر الفقه القديم، بالاعتماد على مقصد حفظ النفس من جهة، وعلى اختلاف الأحوال والأشخاص من جهة أخرى.